【徹底解説】黒潮大蛇行終息で気候はどうなるのか

- 人参 走る

- 2025年5月21日

- 読了時間: 7分

気象庁から5月9日にこんなものが発表されました。

7年9カ月続いた多黒潮大蛇行が終息する兆し、という題名ですね。これがわりと大ニュースというか、マスコミの方でも大きく取り上げられたのでこれ自体はみなさんの目や耳にも入ったという方もいるかもしれません。ただ、結局なにがどうなるのかというのがなかなか難しいものになります。

そもそも黒潮ってなんやねんという話なんですが、中学校だか小学校とかで日本の周りには親潮と黒潮と千島海流とリマン海流があるよ~って習ったと思うんですが、黒潮は本州の南を流れているやつです。この赤色の流れ方がある程度普通なやつなんですが、ここ数年間はオレンジのように思いっきり南に蛇行していました。これによって魚の分布とかもかわりますので、漁業にも、気候にも影響がありました。

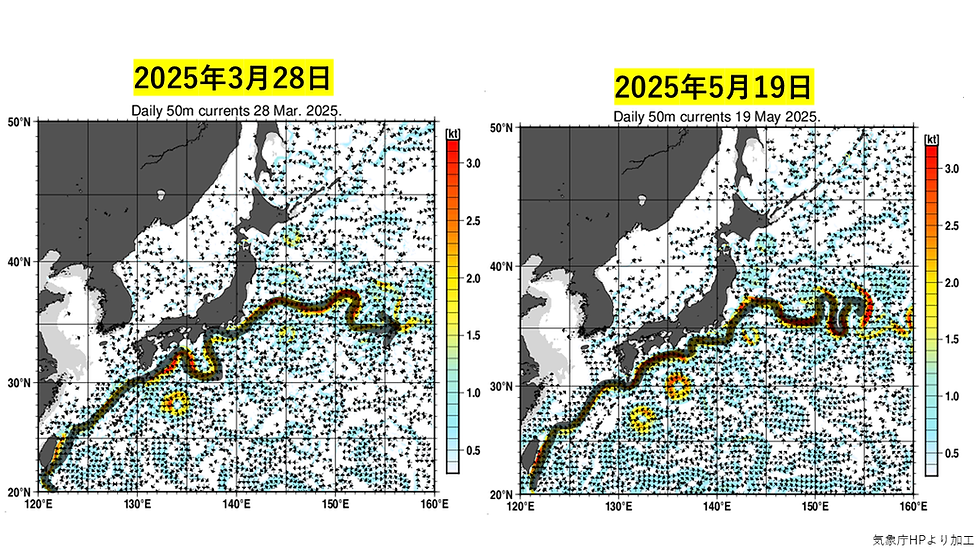

実際の気象庁のデータで見てみると、今年の3月28日には海流が左図のようになっていて、色が流れの速さなのですが、黒潮は流れが早いので赤いところが黒潮に対応します。紀伊半島の南でかなり蛇行しているのが分かると思います。

そんでもって、ここ最近、例えば5月19日の海流の様子を見てみると、確かに蛇行が無くなっているんですよね。これに伴って、気象庁からも発表があったということになります。

せっかくなので黒潮ってなんやねんというのを簡単にお伝えします。

黒潮の流れはめっちゃ速いという風にお伝えしたんですが、なんと世界トップクラスです。

地球の自転などによって、大陸の東側ではやたら海流が速くなる場所があります。黒潮のほかにはメキシコ湾流もそれに該当します。やたら速くなるメカニズムについては説明し始めると結構大変なのでここでは飛ばしますが、西岸強化と言ったりします。

流れが速いと言っていますが、どのくらい速いのかというと一秒あたりで2mくらい進みます。25mプールを12秒で移動してしまうような海の流れがあるということになります。その幅はだいたい100kmくらいあります。

そしてこの黒潮は大蛇行するときがしばしばあります。

今回はこの右の図でいうところの3番の流れに近い状態が続いていたわけですね。

この黒潮の大蛇行については1965年以降記録をとっていて、今回で6回目となっていました。継続期間については数年程度何ですが、今回はとびっきり長くなっていて、なんとかれこれ8年くらい続いているということになっていました。今回の黒潮の大蛇行が始まった2017年なのですが、どんなことがあったかというと、まず総理大臣が安倍さんですし、桐生選手が100mで9秒台を出したりしたのもこの時らしいです。九州北部豪雨もこの時ですし、藤井四段、もう今では何段なのかよくわかりませんが、彼が29連勝したのも2017年みたいです。このニュースがあったころからずっと大蛇行が続いていたということで、めっちゃ長くなっています。

そもそも黒潮大蛇行の基準ってなんなのかもお伝えしておきます。

基準が2つあって、1つが潮岬で黒潮が安定して離岸していること、そして2つ目が東海沖で黒潮流路の最も南の場所が北緯32°よりも南であることです。

地図で見ていくと、まずこの和歌山県の潮岬というところから黒潮が安定して南の方にないといけません。そしてさらに、東海沖の東経136°から140°がオレンジ線で、北緯32°が横線なのですが、このエリアで黒潮がこの32°線よりも南に蛇行する必要があります。

ピンク線のような感じになっていたら大蛇行と呼べるわけです。

ちなみに歴代東海沖でどこまで黒潮が南にいったのかというのがこのグラフなのですが、1990年以降はわりと33°あたりをキープしていたんですが、最近は31°くらいでもはや安定していました。

で、そんな黒潮大蛇行というのがついに終わるかもということで、大ニュースになっているというわけです。ここ2カ月くらいの黒潮の様子を動かしてみていくと(ここでは示しません)、蛇行の部分が蛇行しすぎて切れてしまったということで、逆に普通の状態になりそうということになっているわけです。

このニュースについては検索するといくらでもでてきます。今年の夏は猛暑が和らぐかもねと説明している記事もありますし、なんかいろいろ書いてあるんですが、その辺についてちゃんと解説します。まず記事の中ではやたら東北大学の研究の結果が超簡単にまとめられて書かれていて、大蛇行のせいで関東の気温が高くなっていたみたいな解釈になっているんですが、これをもう少し深堀します。

実際に何したらそんなもんがわかったんだという話です。

関東が何度上がるとかなんとかでよくテレビで言われていたのが東北大学の杉本准教授の論文で、2021年に投稿されたやつになります。タイトルを見ると、Local atmospheric response to the Kuroshioなんたらかんたらとありますが、要は黒潮が大蛇行したら日本付近の気候はどうなっちゃうのかを調べたものとなります。

まず黒潮が大蛇行するときというのは、紀伊半島沖で南に行った分、関東付近では黒潮が陸地に近いところを通るという傾向があります。

南からきた海流である黒潮は当然あったかいので、こういう時は東海や関東沖で海面水温がいつもよりも高くなるということになります。

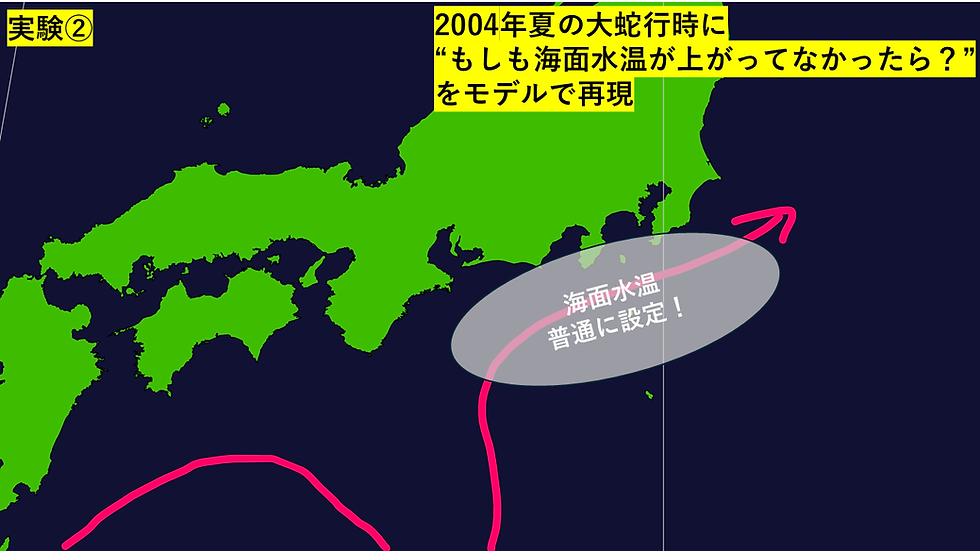

これをもとに、この論文ではまず実験その1として、2004年の夏の大蛇行をモデルで再現していきました。この年は黒潮が大蛇行しているんですが、ほかの条件がわりと普通だったので、いろいろと比べやすいために選ばれました。

ようは海面水温がいつもよりも高いときにどうなるのかという実験ですね。

次に実験その2として、さっきの実験1から、もしも黒潮が大蛇行することによる海面水温の上昇が無かったらどうなるのか、というのを比べていきました。

この2つの結果を比べることによって、黒潮が大蛇行したときの影響を調べています。

結果としては、黒潮が大蛇行すると、関東や東海地方で0.5℃くらい気温が上がるということがわかっています。なんで暑くなるかというと、まず海面水温が高いということは、そこからの蒸発量も増えるので、大気中に水蒸気が増えます。そして夏は南寄りの風が吹くので、この水蒸気が東海や関東地方に運ばれていきます。結果的にこのエリアでも水蒸気が増加することになります。ここで、実は二酸化炭素のように、水蒸気も温室効果があるというのがポイントになります。つまり水蒸気が増えたということは、温室効果ガスが増えたということになるので、気温が上がったということになります。

ということで、結果としては、大蛇行しているときは東海と関東地方では気温が上がるということがわかりました。水蒸気の量も増えていますね。つまり大蛇行が終わるとこの要素は無くなるかもしれないということになります。

ここで勘のいい方は、大蛇行すると西日本側、特に紀伊半島沖では海面水温が下がるんじゃないかと思う方もいるかもしれません。これについては、下がります。

ただ、それによってどうなるのかというのは論文が出てないのでよくわかりません。

最後に今後のシナリオについて見ていきます。

まず1つめのシナリオは大蛇行が復活するやつです。

今の所、ぶちっと切り離された渦がすぐ南にいるんですが、これともう一回くっつくという可能性が少ないながらあります。そうなれば無事に大蛇行が復活します。

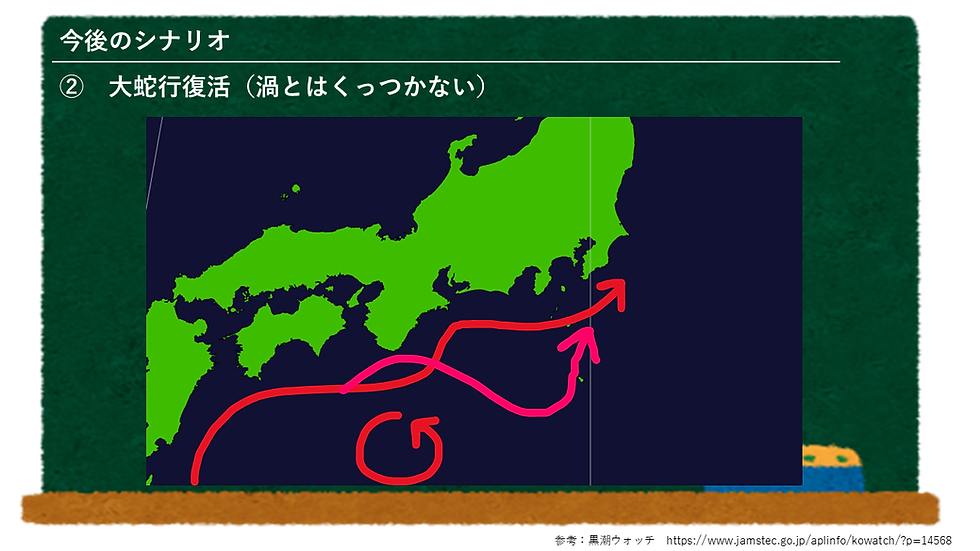

シナリオその2です。

こちらも黒潮大蛇行が復活するパターンです。南に切り離された渦とはくっつかなくても、紀伊半島の南にあるちょっとした蛇行の部分が成長して、再び東海沖のあたりで蛇行する可能性はあります。

さらに他にもたくさんシナリオはありますが、最後に大蛇行が終了するシナリオです。

もうシンプルに終わっちゃう可能性もあります。

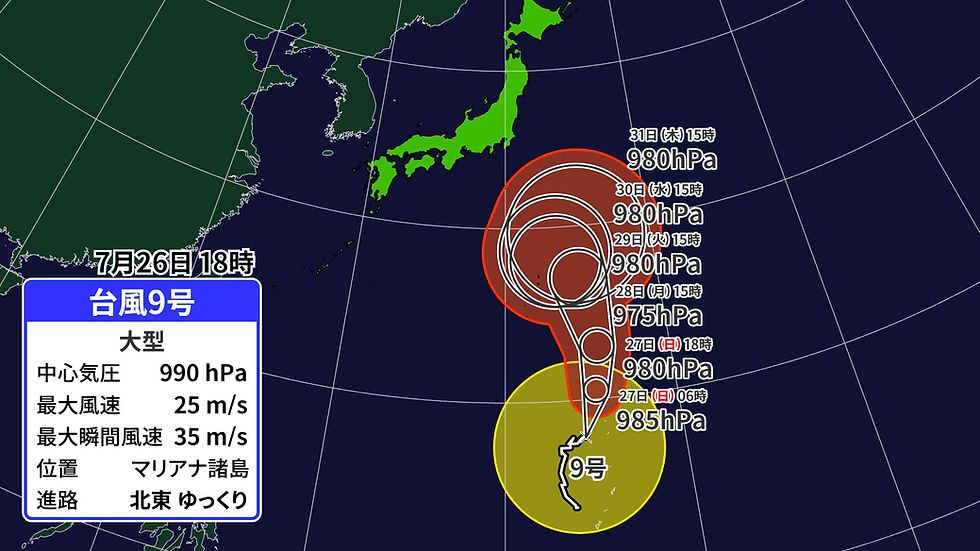

まとめです。結局今年の夏がどうなるのか、という話です。まず大蛇行がどうなるにしてもそんなに大きく変わるわけでは無いのですが、まず大蛇行で気温が上がるよねって話は東海・関東では顕著かもしれませんが、他の地域はよくわかりませんし、場合によります。

なんなら近畿はむしろ黒潮が近づくので暑くなるかもしれません。

さらに、大蛇行で変わる気温というのは、気温を決める様々な要素のうちのほんの一部にすぎないです。他の要素とかも複雑に絡み合って気温が決まります。

正直これだけの要素で夏が涼しくなるかもねというのは相当無理のある話で、今年も暑いもんは暑いということになりそうです。

コメント