第63回気象予報士試験 一般知識 問3

- 人参 走る

- 2025年5月24日

- 読了時間: 2分

更新日:2025年7月16日

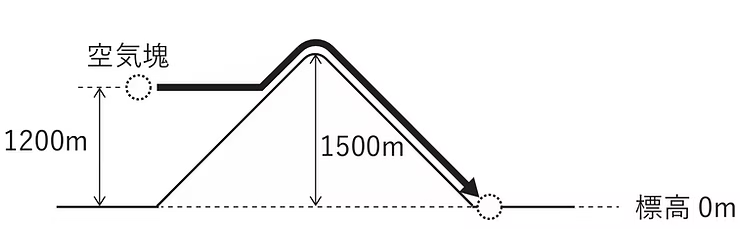

図に示すように、標高0mの平野にある標高1500mの山を考える。大気はどこでも気温減率が6℃/kmで、標高0mの気温は30℃である。このとき、山の左側の高度1200m の微小な空気塊を、山を越えて右側の標高0mの麓まで、周囲と混合しないように断熱 的に下降させた。この下降後の空気塊の温度に最も近いものを、下記の①~⑤の中から 1つ選べ。ただし、空気塊の移動中に水蒸気の凝結は起こらないものとする。

難易度:★☆☆☆☆

考えれば中学生でも解ける、というか中学生で習いますよねこれ。間違えちゃいかんですよ。一応丁寧に解説します。

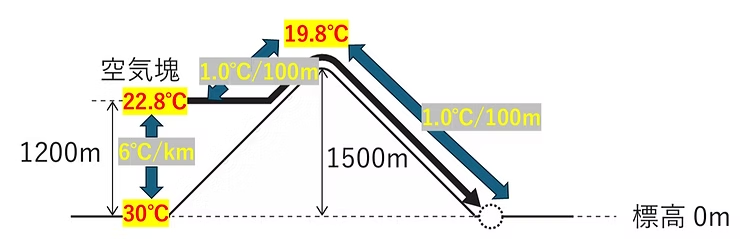

まず、『気温減率が6℃/km』『標高0mの気温は30℃である』の情報から1200m地点の空気塊の気温を求めます。

1kmで6℃下がる

→1000mで6℃下がる

→1200mでx℃下がる

なので比を用いて

1000:6=1200:x

1000x=7200

x=7.2

よって30℃よりも7.2℃低い22.8℃が標高1200mの空気となります。

さて、ここから1500mまでの300m持ち上げます。『周囲の空気と混合しない』ですし、空気塊そのものを断熱的に移動させるので6℃/kmというのはもう使いません。さらにこの時、『空気塊の移動中に水蒸気の凝結は起こらない』らしいので、乾燥断熱減率で上昇させます。乾燥断熱減率は1.0℃/100mくらいです。覚えてください。

1.0℃/100mということは300持ち上げたら3.0℃下がります。

よって、山頂(1500m)での空気塊の気温は

22.8-3.0=19.8℃

となります。

ここから残りは標高0mまで空気塊を下げてやるだけです。

おろす時も水蒸気の凝結を伴わないので、乾燥断熱減率を用います。

1.0℃/100mなので15.0℃/1500mですね。

山頂にある空気塊は19.8℃でしたから

19.8+15.0=34.8℃

となり、答えは④の34.8℃となります。

さて、ぶっちゃけ1200mから上昇させる時も下降させる時も気温減率は同じなので、いきなり1200mから標高0mに降ろしても同じ結果が出ますね。

コメント